多久?

最主要的一個疑問是:多久?

我還剩多久的時間?

然後才是其他問題。

其中,我最感興趣的疑問是:如何?

我會如何死去?

我會知道嗎?

會受苦嗎?

會焦慮苦惱嗎?

直到此時,我才瞭解「苦惱」一詞其實是比遭到誤解的「死亡」更不討喜。

為什麼夢魘會降臨我頭上的問題,肯定是找不到答案的,所以,此刻我連這個問題都不想提了。

但首先,我得知道我還有多久的時間。

我重新和腫瘤醫師預約看診,我現在對他存有一種幼稚的憎恨,彷彿就是他戳破了我在沙灘上玩的氣球。此外,我終於決定告訴寶拉,我們在孩子的學校附近碰面。對話在一盞壞掉的交通信號燈前面進行,她的Twingo 汽車就停在旁邊。

「我得了肝癌,而且已轉移到肺部。」

寶拉盯著我看,我知道她懷疑我在開玩笑。但我的眼神不像在開玩笑,而且在家裡她是比我更出色的演員。

「什麼時候發現的?」

「十天前。我已做過所有必要的檢驗,很不幸已經是千真萬確的事。」

我娶的這位女鬥士擱下戰斧,決定陪我去看腫瘤醫師。我不覺得已重新找回她的愛或是獲得原諒,我感受到的只是一種混雜著憐憫的錯愕。但或許這只是我的感覺。她也要我回家睡覺,我有些遲疑。我不希望是在這種情況下獲准回家,寶拉直覺知道我的想法,她對我澄清說,她完全沒有忘記發生過的事,她讓我回家純粹是因為我生病了。她還沒有原諒我。現在是瞭解真相的時刻。

寶拉緊握著我的手時,令人生厭的腫瘤醫師並沒有留下可以樂觀的空間。他分析電腦斷層攝影與血液分析報告,然後判定說:

「巴狄斯提尼先生,您的瘤形成(neoplasia)很有侵略性,而且很遺憾是在後期階段才發現。此外,血液中的腫瘤標記很高,絨毛膜促性腺激素含量也在上升。」

這時,我感覺到寶拉投來「我早就告訴你」的眼光,像是千把的匕首戳刺著我。

「您的電腦斷層攝影顯示肺部已有數量很多的擴散轉移。」

我煩躁地說:

「是的,這些我已知道……所以應該……」

「換成別的情況,我會建議您嘗試外科手術,切除肝臟的初期瘤形成,但在你的案例,這將是危險的權宜療法。肝臟移植也是同樣的情況,成功的機率很低,而且等候的名單很長,你的轉移情況只會讓情勢更加不利。請恕我直言,但我最好說明白:任何治療可能都已無法真正幫助您。」

一陣靜默。

我看了一下寶拉,她沒有勇氣抬起眼光。

我想問的問題已忍了十分鐘,再也憋不住:

「還有多久?」

「這個問題很難答覆,巴狄斯提尼先生……」

這傢伙猶豫著不回答。有擔當一點,鳥人!你已戳破我的氣球,現在你得告訴我,我還有多少時間就會熄燈。

「多久?」

「那得看您的--------」

「到底多久???」

「四或五個月。」他明確地說:「這還得視您的組織抵抗力,以及您接受的治療而定。」

又一陣靜默。

「臨床病史的出入很大,」他解釋說:「有些人甚至能再活五年。」

「有些人是多少人?」

「大概是……一千人中有一位。」

一千人中有一位,這樣的機率還真讓人寬慰。

我又問了第二個問題。

「我還可以維持多久的良好情況?」

「您指的良好情況是什麼?您已經生病了。」

「這點我很清楚,但我還可以過正常的生活多久呢?」

「這點同樣得視……」

「大約?」我緊迫盯人地逼問。

「三個月多一些。然後,您服用的止痛藥會讓您變得迷糊,開始進入最後的階段。」

三個月多一些的生命,我指的是真正的生活,或多或少。

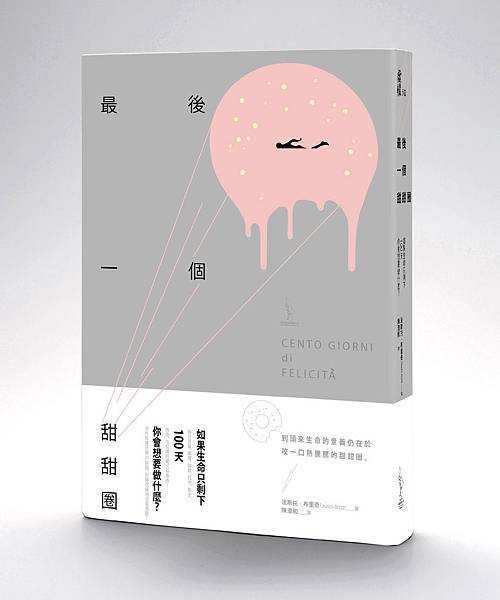

「一百天。」我喃喃地唸著。

「您說什麼?」醫師問。

「我剩下一百天。」

「我說過有可能更久,如果您……」

我沒有聽他講下去。一百天,這個數字在我腦海中迴盪。

寶拉插嘴問:「有什麼辦法可以延長時間嗎?任何辦法都行。」

「太太,化學療法能夠有效地阻撓病菌細胞的滋生,」他解釋說:「但有無數的副作用,會讓日常的生活品質大打折扣。」

我重新回神跟上診斷。

「會有哪些副作用?」

我很清楚化療會導致掉頭髮、噁心、嘔吐與疲倦,這些我都知道,我們在很多紀錄片與電影中都看過這類描述。而且,幾乎每個人也都有過目睹自己阿公或叔伯逐漸油盡燈枯的經歷。只是,親歷其境會有很大的不同,也更有侵略性。

「巴狄斯提尼先生,化療並不是很聰明,會連健康的細胞一起消滅。實質上,我們只是在人體內注入毒物,希望殺死主要的敵人,但同時也讓它放手展開一場大屠殺,附帶的影響要比您知道的嚴重得多。症狀包括貧血、消化不良、食慾不振、味覺改變、發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、神經緊張、喪失聽力、性慾減退與生殖能力問題。」

只有這樣嗎?

如果我什麼都不做,我在幾個月的時間內就會掛掉,但靠著溫和的藥物幫助,最後的幾天不會太受苦。如果我接受更著名的抗癌療法,我照樣得死,或許會活得久一些,但這期間我不再是陸奇歐.巴狄斯提尼,而會轉化成一個腦筋遲鈍、重一百公斤的幽靈,被遺棄在沙發床上,淪為不斷轉台的電視機囚犯。

腫瘤醫師問我是否想開始第一個週期的化療,我沒有回答,因為我真的不知道。

在醫院的出口,我和寶拉有個長長的擁抱,然後我朝糕點店的方向走去,先去拿回放在那裡的東西,晚一些再回我們的家,和孩子共進晚餐。

羅倫佐與艾娃。

單是聽到有人提及他們的名字,我就激動得想哭。

我盡量不去想他們,不是現在。

岳父靜靜地聽我敘述看診的經過。我以最極端的概述做結論:我有一百天的日子可過,或多一點,或少一點。然後,腫瘤醫師說的「最後階段」就會展開,那是我想都不要去想的事。

歐斯卡問了一個令人痛苦、但很合理的問題:

「你要如何度過這一百天?」

我對這個問題同樣沒有答案。

一百天。

如果是休假的話,這是很長的假期。

只有少數特權分子能夠享一百天的假期。

可惜我這一百天並不是休假。

一百天。

我沒有想過。

沒有人會想過這樣的事。

如果你們再一百天就會死掉,你們會做些什麼?

無言。

我再重複一次問題。

如果你們再一百天就會死掉,你們會做些什麼?

我給你們一些提示。

明天上午你們還會去上學或是上班嗎?

你們會每個小時都和深愛的人做愛嗎?

你們會賣掉一切,遷到熱帶地區嗎?

你們會向你們信仰的上帝禱告嗎?

或是你們會向你們從來不相信的神禱告嗎?

你們會聲嘶力竭地狂叫嗎?

你們會凝望著無盡的蒼穹,期望天會垮下來,把你們都壓死嗎?

在我開始個人的倒數計時之前,我留給你們一頁的空白,供你們填寫答案。不要害怕在書上寫字會弄壞書本,那只是個物品,儘管放手塗鴉,我不會覺得被冒犯。

留言列表

留言列表